気候変動の観点から、防災について考えてみよう

極端な猛暑や大雨などの異常気象によって深刻な気象災害が発生するなど、私たちの生活は、既に気候変動の影響を受け始めています。

今後起こりうる大きな災害に備えて防災意識を高めるとともに、

気候変動のリスクを小さくするため私たちに今なにができるか、改めて考えてみましょう。

気候変動

1なぜ気候変動が起こっているの?

そもそも「気候変動」とはなんでしょうか?

気候変動とは、気温や気象パターンの長期的な変化のことで、たとえば平均気温の上昇(温暖化)や豪雨など、異常な自然現象の発生頻度が増していることが挙げられます。その要因には、太陽の活動や火山の噴火、海流の変動といった「自然要因」と、人間活動に伴う「人為的要因」があります。

人為的要因の例としては、温室効果ガスの増加や、森林破壊などがあります。温室効果ガスには熱を蓄え地表を温める働きがあり、大気中の濃度が高いほど温室効果がアップするため、気温の上昇につながります。温室効果ガスの一つである二酸化炭素(CO2)は、私たちの生活に不可欠な電気などのエネルギーを作るために化石燃料を燃やすことで排出され、大気中の濃度は年々増加し続けています。また、光合成によってCO2を吸収する森林が大規模な伐採や火災などで破壊されると、大気中のCO2 吸収量が減少し、地球温暖化に影響を与えると考えられます。

温暖化が進むと大雨が頻発するといわれています。その理由は、気温が上がることで海や地上から蒸発する水分量が増えるためです。大気中の水蒸気量が多くなると、今まで経験してこなかったような大雨をもたらすのです。

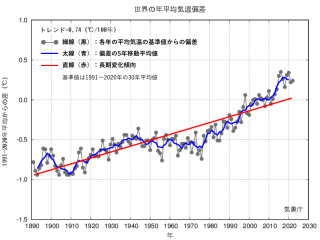

データで知る世界の平均気温の変化

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書によると、大気中のCO2濃度は1750年から2019年の間に47%も増えている(確信度が非常に高い)と報告されています。

一方で、世界の平均気温も上昇傾向にあり、気象庁のデータによると、2022年の世界の平均気温(陸域における地表付近の気温と海面水温の平均)は、1991〜2020年の30年間の平均値からみると+0.24℃でした。これは1891年の統計開始以降、6番目に高い値です。さらに長期的に見てみると、100年あたり0.74℃の割合で上昇しており、特に1990年代半ば以降は高温となる年が多くなっています。この近年の温暖化傾向の主な原因は人為的な温室効果ガスの増加であることがわかっています。

世界の年平均気温偏差

出典:気象庁「世界の年平均気温偏差の経年変化」より

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html

2温暖化のリスクを小さくするために、私たちができること

温暖化が猛暑や大雨などの異常気象の発生につながり、温暖化の原因には私たち人間の活動もかかわってくるとなると、私たちはどんなことを意識して日常生活を過ごしたらいいのでしょうか? 地球温暖化の分野の専門家である江守正多先生に、温暖化のリスクを少しでも小さくするために私たちができることについて、お話を伺いました。

教えて! 江守先生

このまま温暖化が進行したら、どうなるの?

近年の温暖化で私たちが経験しているようなさまざまな問題は今後、より激化していくと予想されます。身近なところで言えば、暑さによる熱中症といった健康被害や、雨による洪水や高潮などの水の災害、地球規模で言えば干ばつによる水不足や食料危機、森林火災などです。

これらの問題は気温が上昇することで徐々に悪化していくのですが、注目したいのは「ティッピングポイント」と呼ばれる臨界点です。ある点を超えたところで、スイッチが入ったように急激に環境の変化が起きると考えられています。たとえば、南極の氷が不安定化して急激に減少を始めたり、南米のアマゾンの熱帯雨林がどんどん枯れ始めたり、海の循環が急に変化するなどです。

現時点ではまだ科学的には、ティッピングポイントとなる温度は正確にはわかっていません。ですが、徐々に近づいているということには間違いありません。そして一度超えたら、あと戻りもできません。

そのため、2015年に策定されたパリ協定(*)では、世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて1.5°Cに抑えるという目標が掲げられ、各国が温暖化の原因となる二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいるところです。

温暖化を抑えるために、私たちができることは?

これまでは、こまめに電気を消すこと、エアコンの設定温度を緩和すること、車には乗らずに自転車に乗ることなどが言われてきました。もちろん大切なことですが、もはやそれだけでは温暖化は止められない段階にまできていることを、私たちは理解しなくてはいけません。

一番簡単にできるアクションは、家で契約している電気を、化石燃料を使用しない再生可能エネルギー(再エネ)に変えることです。一見、大きな変化にはつながらないように思えますが、再エネの電気の契約者が増えて注目されるようになれば、再エネへの投資や開発の後押しにもなります。また東京都では、大手ハウスメーカーなどが供給する新築住宅への太陽光パネルの設置をほぼ義務化する条例もできました。

加えて、一人ひとりが温暖化問題に関心を持って行動することも大切です。2022年には「改正建築物省エネ法」という、新築の建物にある程度以上の断熱性能をもたせることを義務化する法律が公布されました。これは、建築の専門家や環境問題に関心のある市民が署名運動をしたことで審議の優先順位が上がり、通った法律です。このように、温暖化に関心を持つ人が増え、人々が行動をすれば社会を動かし、新しい常識をつくることができます。たとえ積極的には行動に出られなくても、行動する人たちを応援する気持ちになるだけでも意味があると、私は思います。

「次の時代へ行く」という気持ちで!

ここまで、やや希望が見えなくなるようなお話をしてきましたが、みなさんに一番お伝えしたいのは「絶望しないこと」です。

温暖化への取り組みに対する意識調査をすると、日本人は「我慢する」などのネガティブな感情を抱く人が多い一方で、世界での調査結果を見ると、前向きに捉えている人が多いというデータもあります。温暖化対策をすると、いいことはたくさんあります。健康にもよくて、長い目で見れば経済的にもおトク。よく「何時代に戻ったらいいのですか?」と聞かれることがあるのですが、「そうじゃありません、次の時代に行くのです」とお話ししています。温暖化対策は、前向きな取り組みなのです。

気候変動についてのアンケート

世界市民会議(World Wide Views on Climate and Energy)2015年6月実地

出典: 江守正多先生提供

いまは世界全体で、温暖化を止めなくてはいけないという共通の認識で人々が動いている時代です。その動きを加速するために自分はどう加わったらよいかを、みなさんもぜひ考えてみてください。

(※) パリ協定…2015年の国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)で採択、2016年に発効した2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組み。

3相次ぐ気象災害、まずは常日頃から

「備え」をチェック!

近年、温暖化などの気候変動による気象災害の発生が多くなっていることは、日本に住む誰もが実感するところでしょう。気象庁によると、2023年の夏(6~8月)の日本の平均気温は、1898年の統計開始以降1位を記録しました。毎年のように各地で夏の異常高温が観測されているほか、豪雨や豪雪などの異常気象による災害が相次いでいます。

日本で相次ぐ異常気象の被害

強い台風、土砂崩れといった気候変動がもたらす災害は近年、ますます大規模で深刻になり、繰り返し起こるようになっています。しかし、いつやってくるか予想が難しい地震とは違い、気象災害は天気予報やニュースなどの情報に接することで、備えることができます。

では、常日頃からどんな意識を持ち、どう備えるとよいのでしょうか? まずは、自分の命は自分で守るという「自助」の意識と、共に助け合うという「共助」の意識を持つことです。そして、常日頃から次のような点について、家庭や職場、近隣住民の間で備えを確認しておくことも大事です。

「洪水」「土砂災害」「高潮」への備え

常日頃から気象情報や身近な災害リスクについて関心を持ちましょう。住まいや職場周辺で注意すべき災害は洪水なのか土砂崩れなのか、どのような気象情報が出た時にどのような災害にまず備える必要があるかを確認しましょう。それに応じて洪水や高潮、土砂災害に関するハザードマップなどに目を通し、いざという時に備えましょう。

水や食料

食料や水は最低3日分を備蓄

「台風」「洪水」への備え

非常用持ち出し袋を用意しましょう。最低3日〜1週間の備蓄がおすすめです。日持ちする食品を買い置きし、消費した分を買い足して常に一定量を蓄えておく「ローリングストック」もおすすめです。

非常時にどのような手段でどこから情報を入手できるのかも考えておきましょう。防災ラジオ、自治体などが使う防災行政無線なども活用できるはずです。

避難する人と家

いつ、どこに、どうやって避難するかを確認

すべての災害への備え

避難のタイミングや避難ルート、避難場所・避難所についても、あらかじめ確認しましょう。避難ルートや避難場所・避難所そのものが、洪水や土砂災害の影響を受けないかを確認することも重要です。避難しようにも動けなくってしまったら、今いる建物の上方に逃げる「垂直避難」も可能か考えておきましょう。また、家族と離れ離れになることも考え、落ち合う場所の確認をしましょう。

4まとめ

気候変動に関心を持ち、気象災害に備えましょう!

▶ 気候変動とは、温暖化や豪雨など、気温や気象パターンの長期的な変化のこと。その要因には、自然によるものと人為的なものとがある。

近年の温暖化の主な原因は人為的なもの。

▶ 1891年の気象庁による統計開始以降、世界の平均気温は100年あたり0.74℃の割合で上昇している。気温が上がることで大雨は発生しやすくなる。

▶ 気候変動による気象災害はますます規模が大きくなり、被害も深刻化している。しかし、意識を高めることで、ある程度は備えられる災害でもある。

▶ 防災の意識で大切なのは、常日頃から「自らの命は自らが守る」「皆と共に助け合う」という意識を持つこと。いつ、どこに、どうやって避難するかを、常日頃から確認しておく。

トップページ